В агрономии и биоинженерии есть свой «пластилин» — каллусная ткань. Эта масса неспециализированных клеток позволяет «лепить» из одного фрагмента растения сотни генетических копий, создавать новые сорта и наделять культуры ценными признаками. Разбираемся, как технология, рожденная в пробирке, покоряет промышленные поля и решает глобальные продовольственные вызовы.

Каллус — это рыхлая масса клеток, возникающая при заживлении ран и в лаборатории in vitro, то есть буквально «в стекле», благодаря питательной среде. Эти клетки временно теряют свою уникальность, определяющую их принадлежность конкретному органу растения, и становятся универсальными. Учёные часто называют способность менять судьбу данных клеток «пластичностью» или же используют термин «тотипотентность» — возможность из одной клетки сформировать целый организм.

От идеи до аграрной технологии

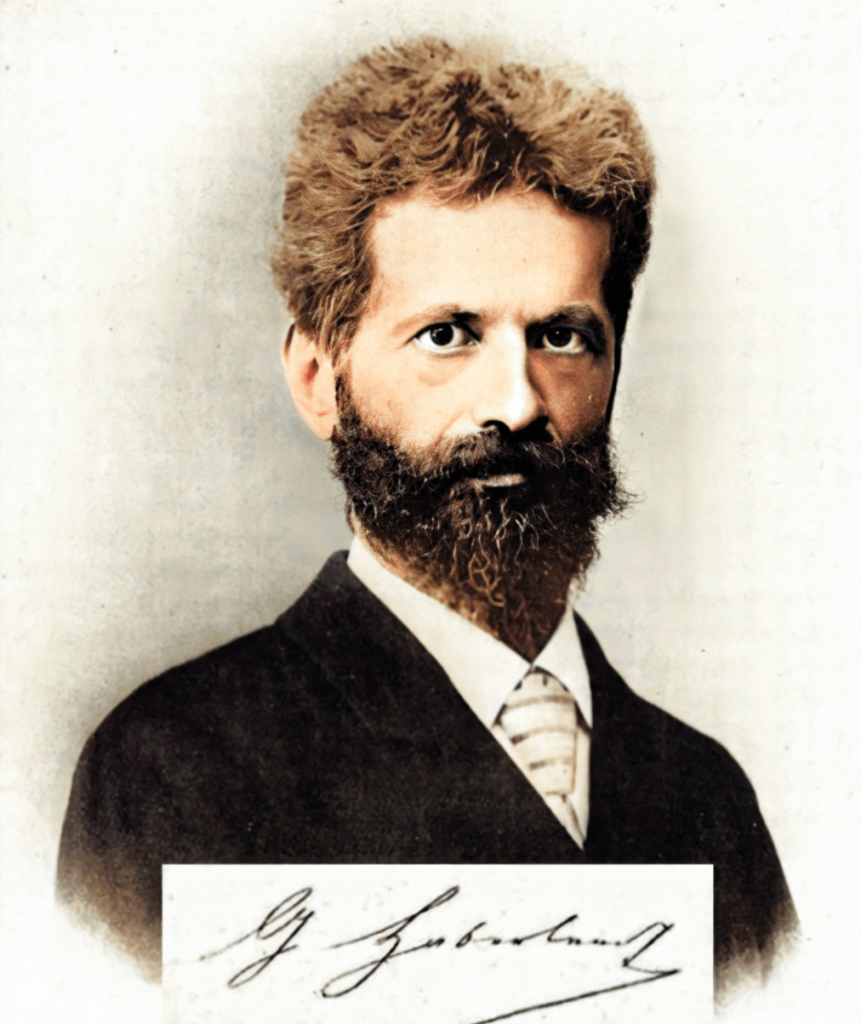

В начале XX века австрийский ботаник Готлиб Хаберландт предположил, что одиночная растительная клетка способна дать целое растение. Доказать это получилось чуть позже, когда появились стерильные методики и питательные среды.

В 1950-х годы Скуг и Миллер показали, что судьбу каллуса задаёт баланс двух классов гормонов, которые образуются в самих растениях: ауксинов, которые стимулируют деление и корнеобразование, и цитокининов, что запускают побегообразование. Чуть больше ауксина — и каллус «думает» о корнях, чуть больше цитокинина — о побегах.

В 1962 году была предложена среда Мурасиге — Скуга, которая представляет собой набор солей и витаминов, ставшая стандартом для выращивания тканей. С тех пор каллусные культуры превратились из лабораторного курьёза в универсальный инструмент селекции и генной инженерии.

Как работают каллусные культуры

Клетки каллуса — это живые новые клетки без четкой специализации. Они активно делятся, а их ДНК и белки перестраиваются так, чтобы снова стать способными формировать любые органы. Это сопровождается в первую очередь эпигенетическими изменениями, то есть изменением активности генов (их «включением» или «выключением») без изменения самой последовательности ДНК.

Для старта часто добавляют синтетический ауксин, который удерживает клетки в режиме деления. Дальше среду меняют, чтобы направить процесс либо в органогенез, либо же в соматический эмбриогенез. Проще говоря, процесс направляют на образование таких органов растений как корней и побегов, либо же на формирование «эмбриоидов», похожих на зародыши семян.

От фрагмента листа до маленького растения

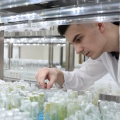

Типичный путь каллусных культур в лаборатории начинается с экспланта — крошечного фрагмента ткани любого органа растения. Его стерилизуют, чтобы убрать микробы, и переносят на питательную среду, в которой содержатся витамины и необходимые соли.

На старте в среду добавляют ауксины, они поддерживают клетки в режиме деления. Спустя 1–3 недели появляется каллус, он представляет собой светлую рыхлую «крошку». Дальше исследователь «поворачивает руль»: снижает ауксин и повышает цитокинин, в ответ на это каллус начинает давать мини-побеги. Если же нужно получить «синтетические семена», то делают наоборот. Подробнее об этих путях расскажем ниже.

Два химических пути регенерации: органы или семена

Органогенез: в среде с повышенной концентрацией цитокининов каллус образует мини-побеги, которые в дальнейшем укореняют в среде с ауксинами.

Соматический эмбриогенез: сначала дают «ударную дозу» ауксина, чтобы клетки восприняли этот сигнал и «вспомнили», как быть зародышем, а затем их переносят на среду с низкой концентрацией гормонов для дальнейшего созревания. Получившиеся эмбриоиды можно поместить в капли альгината — вещества из бурых водорослей. Получившаяся субстанция является прототипом синтетических семян, которые в дальнейшем можно хранить и высеивать уже в поле.

Для чего каллус нужен сегодня

Быстрое размножение и «оздоровление» материала

Каллусные этапы встроены в микроклональное размножение, что представляет собой массовое получение генетически одинаковых растений. В сочетании с культурой меристем — образовательных тканей растения, состоящих из активно делящихся клеток, и мягким прогревом это помогает избавляться от вирусов и получать чистый исходный материал картофеля, земляники, банана и других аграрных культур.

Источник новизны: случайные или направленные мутации

Длительная работа с каллусом иногда вызывает случайные изменения — сомаклональную вариабельность, или же по-простому мутацию и генетическую перестройку.

Если выращивать каллус, например, в условиях солевого стресса, выживут клетки с устойчивостью к соли. Потом из них регенерируют растения и получают линии с нужным признаком.

Удвоенные гаплоиды: селекция на «ускорении»

При культивировании пыльников или микроспор через каллус получают растения с одинарным набором хромосом — гаплоидным. После обработки колхицином хромосомный набор удваивается, выходят удвоенные гаплоиды, то есть полностью гомозиготные.

Почему это очень важно? Попытаемся объяснить простыми словами: представьте, что у вас есть растение-«победитель» с целым набором удачных признаков. Для того, чтобы зафиксировать их «навсегда», классической генетике нужно много поколений самоопыления, в процессе которых каждый раз часть генов будет «перетасовываться». Описываемый метод делает это сразу: все гены в паре становятся одинаковыми, то есть линия этих растений стабильна, её можно сразу пускать в скрещивания как родителя гибридов или прямо в сортоиспытания. То есть в дальнейшем при размножении этого сорта не будет происходить расщепления признаков, так как все растения в линии будут генетически идентичными и гомозиготными. Это ускоряет работу селекционеров и экономит годы в селекции таких первостепенных культур как пшеница, ячмень, рис и рапс.

Генная трансформация и редактирование

Каллус — удобная «мишень» для редактирования ДНК, например, с помощью Agrobacterium tumefaciens, которая изначально является почвенной бактерией, переносящей ДНК сразу в клетку. А также биобаллистики, что представляет собой буквально «стрельбу» микрочастицами с ДНК. Такими способами создают трансгенные линии, например, устойчивые к вредителям или гербицидам.

С появлением новых генетических методов редактирование стало точечным: можно «выключить» ген, повысить устойчивость к засухе или улучшить качество зерна. Одним из таких новейших методов является метод редактирования генов CRISPR/Cas. Дополнительная уловка — это включение «морфогенетических генов», которые повышают способность каллуса регенерировать, особенно у капризных культур.

Клеточные фабрики вторичных метаболитов

Каллус можно перевести в суспензионную культуру, где клетки будут плавать в жидкости, и в дальнейшем их можно будет вырастить в биореакторах. Добавляя специальные стимуляторы, такие как элиситоры — сигнальные вещества, управляя светом, кислородом и питанием, получают редкие растительные молекулы: алкалоиды, флавоноиды, терпеноиды. Это альтернатива полевому выращиванию редких видов растений с богатым содержанием веществ, пригодных для лечения множества заболеваний.

Практика селекции и как именно каллусные культуры ускоряют большие программы

В реальных селекционных центрах каллусные этапы интегрированы в конвейер. Сначала ускоряют получение удвоенных гаплоидов — это моментально даёт полностью гомозиготные линии, на базе которых проще строить гибриды. Параллельно с предыдущим этапом используют редактирование по «узким местам». Например, выключают ген восприимчивости к грибной инфекции, а затем по фрагментам ДНК заранее отбраковывают лишнее и оставляют только линии с нужными генами. В итоге то, что раньше занимало 6–8 лет, можно укладывать в 2–3 сезона!

В «длинных» культурах, таких как кофе, какао или же лесные породы, ставка делается на соматический эмбриогенез. Он позволяет многократно размножить один элитный генотип без потери свойств, что бесконечно важно для стабильного качества сырья и лесовосстановления.

А где же тогда «новые сорта»?

В реестрах не всегда пишут, что тот или иной сорт создан через каллус, но каллусная стадия — скрытая «кухня» множества достижений.

- Злаки и рапс: технологии удвоенных гаплоидов через каллус стали стандартом. Родительские линии гибридов получают быстрее, а значит, ускоряется вывод и регистрация сортов.

- Рис, пшеница, сахарная свёкла, табак: отбор «в пробирке» после длительного каллуса дал линии с устойчивостью к соли и гербицидам, а затем они вошли в селекционные программы.

- Кукуруза, рис, хлопчатник, картофель, томат, плодовые: многие трансгенные и отредактированные линии получены через каллус. Часть уже коммерциализирована или проходит испытания.

- Лесные и тропические культуры — ель, сосна, какао, кофе, банан: соматический эмбриогенез позволяет клонально закреплять элитные генотипы и выпускать «клон-сорта».

Иначе говоря, каллус — это технологический мост от генетической идеи к реальному сорту или гибриду в поле.

Ограничения и как с ними справляются

Как бы не была методика универсальной, у всего есть и ограничения, и недостатки. Однако со временем учёные смогли обойти большинство ограничений, ведь если сама методика подразумевает «пластичность» клеток, то и подстроиться под реалии чаще всего не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Примерами ограничений являются:

- Зависимость от генотипа: не все сорта охотно образуют каллус и регенерируют. Решением является поиск «правильного» объекта работы и условий. Часто используют незрелые зародыши у злаков или помогает тонкая настройка концентраций гормонов и включение в систему специализированных генов.

- Сомаклональная нестабильность: чтобы уменьшить риск случайных дефектов, сокращают время «жизни» каллуса, раньше переводят на регенерацию, а для чистых линий используют путь удвоенных гаплоидов.

- Потемнение и «закисание» ткани: производимые фенольные соединения окисляются и вредят самим клеткам. С этим помогают сорбенты, подойдет даже простой активированный уголь, а также частые пересевы и мягкое освещение.

Экономическая выгода

Мы живем в мире капитализма, а это значит, что долголетие использования любой технологии проявляется в её денежной эффективности. Каллусные технологии окупаются, когда присутствуют несколько признаков:

- Так называемое узкое «бутылочное горлышко». Например, нужен быстрый выпуск чистого посадочного материала картофеля или земляники.

- Признак редкий/дорогой в полевых испытаниях — засухоустойчивость, солеустойчивость, устойчивость к болезням, и тем самым дешевле отобрать данный признак растения «в пробирке».

- В момент, когда требуется клонировать элиту — лес, какао, кофе или банан.

Где каллусная культура проигрывает? Там, где культура и так отлично размножается семенами без потерь признаков и где стоимость отдельной лаборатории выше экономического веса результата. На практике крупные агрокомпании комбинируют методы: ранний скрининг и создание линий в лаборатории, а финальная проверка урожайности уже проводится только в поле и на разных агрофонах. Это разумная гибридизация подходов — лаборатория экономит время и риски, поле подтверждает ценность результата.

Почему это важно «здесь и сейчас»

Современное растениеводство решает две задачи сразу: накормить растущее население и сделать это устойчиво — с меньшими затратами воды, пестицидов и при изменяющемся климате. Каллусные технологии содержат в себе все необходимые элементы — быстрый цикл селекции, точная «доводка» признаков, независимость от сезона и поля и сохранение редких генотипов растений.

А главное, каллус — это понятная, повторяемая и масштабируемая процедура. Она объединяет фундаментальную биологию развития с практическими задачами агрономии — от лабораторной чашки до промышленного поля.