От вулканических зим и «Года без лета» до фильмов-катастроф и марсианских теплиц. В этой статье расскажем, как люди учатся выращивать пищу без солнца и почвы.

Когда исчезает солнце

Мы привыкли думать о солнце как о чём-то вечном — проснёшься утром, а сквозь шторы пробивается свет. Но в истории человечества были моменты, когда солнце переставало быть гарантией жизни. И не в метафорическом, а в самом буквальном смысле.

Оно было, но его не было видно. Слой вулканической пыли, осевшей в атмосфере, мог скрыть небо на месяцы. Пыльные бури, растянувшиеся на тысячи километров, делали воздух чёрным даже днём. А следом приходил он, Голод. Потому что растения без света не растут.

В такие периоды еда становилась роскошью, а культивация растений — невозможной задачей. Но человек упрям. Даже когда исчезает солнце, он всё равно пытается вырастить что-то живое.

Солнечный свет является основой почти всей жизни на Земле. И хотя в повседневности мы редко об этом задумываемся, утрата света — одна из самых глубинных человеческих тревог. Это не только про холод и тьму. Это про еду. Про то, что не взойдёт трава, не будет колосьев, не созреют помидоры.

Голод — древний коллективный страх. Он зашит в нас на уровне инстинктов, мифов, истории.

Нам известны сказки, где гибнут посевы. Нам знакомы семейные воспоминания о талонах на хлеб, суровых зимах, пустых полках. Даже в тех из нас, кто родился в сытости, живёт память поколений, которая знает: отсутствие еды — не абстракция. Это реальность, к которой человечество возвращается снова и снова.

Поэтому каждый новый способ вырастить зелень — не просто технологическая новинка. Это акт сопротивления. Это крик: «мы всё ещё здесь», даже если за окном нет ни почвы, ни солнца, ни дождя. Думаете, я говорю лишь о тревожном будущем? Вовсе нет.

В 1816 году мир пережил «Год без лета». Это не красивая метафора, а исторический факт. Лето действительно не наступило: в июне шёл снег, в августе замерзала вода в колодцах. Урожай погиб на корню — где-то частично, а где-то полностью. Европа и Северная Америка столкнулись с самым масштабным климатическим отклонением за столетие.

Причина — вулкан Тамбора в Индонезии, извержение которого стало одним из самых мощных в истории. В атмосферу было выброшено такое количество пепла, что он образовал глобальный аэрозольный щит, уменьшающий проникновение солнечного света. Голод не заставил себя ждать.

На фоне неурожаев вспыхивали голодные бунты, усиливались эпидемии. Люди ели кору деревьев, траву, падаль. Тысячи из них умерли от недоедания. В Ирландии вымирали целые деревни. В то же время на другом краю континента, в Швейцарии, холодное лето заперло группу писателей в доме на берегу Женевского озера. Там Мэри Шелли и сочинила свой роман о Франкенштейне, вдохновленная зловещими закатами и общей атмосферой конца света.

Этот случай показывает, насколько уязвимыми мы были: без света, теплиц, искусственного освещения и замкнутых систем питания.

Сегодня всё это у нас есть. И всё же, готовы ли мы к повторению?

Фраза «солнце исчезло» звучит как начало фильма-катастрофы. Но на самом деле — это не вымысел, а вполне научный, исторически подтверждённый сценарий. Раз такие эпизоды уже случались в прошлом, то где гарантия того, что это не повторится? Причем, есть далеко не один вариант такого развития событий.

Вулканическая зима

Извержения таких вулканов, как Тамбора или Кракатау, могут привести к выбросу в атмосферу миллионов тонн пепла и сернистого газа. Это приведет к образованию в атмосфере аэрозольного слоя, способного отражать большую часть солнечного света. Своего рода серое одеяло, окутывающее нашу планету.

Такой щит может снижать температуру на несколько градусов и блокировать солнечный свет на месяцы и даже годы. Способов быстро ликвидировать подобное явление у нас нет даже на сегодняшний день.

Эрозия почв и пыльные бури

Чтобы остаться без солнечного света, не обязательно дожидаться извержения вулканов. Мы и сами неплохо с этим справляемся. Ошибки в земледелии, вырубка лесов, изменение структуры почв — всё это легко может привести к масштабным пыльным бурям. Если такие бури затягиваются, они блокируют свет, повреждают растения, превращают землю в мёртвую зону.

Ядерная зима

Сценарий, разработанный учёными и подхваченный научными фантастами ещё в XX веке. Сам по себе ядерный конфликт — это тотальное уничтожение жизни на Земле. Но пугает даже не только сама подобная война, но и её последствия. После такого события огромная площадь лесов и городов загорится, выбрасывая в небо тонны сажи, блокирующие солнечный свет.

Освещенность упадет многократно, вместе с температурой. В таких условиях земледелие станет просто невозможным. С 1980-х годов такой сценарий пугает учёных даже больше самой ядерной войны.

Мегапожары и климатический хаос

Уже сейчас мир сталкивается с пожарами, задымляющими целые регионы, с пылью, закрывающей небо, с нарастающим климатическим сбоем. Глобальное потепление за последние годы вовсе не прекратилось. Даже локальные события могут создать ощущение постоянного «сумеречного дня». А для растений это не поэтика — это гибель.

История и наука говорят нам одно: жизнь без солнца — не фантастика, а вариация нормы, к которой стоит быть готовым. Свет нам вовсе не гарантирован. Это ресурс, который вполне может стать ограниченным. И если мы не хотим остаться без еды, нам нужно уметь выращивать её даже тогда, когда солнце от нас отвернулось.

Я уже упоминал об извержении Тамборы. Но это был далеко не единственный случай, когда человечество сталкивалось с исчезновением солнца или нехваткой пищи по другим причинам.

История знает немало случаев, когда выращивание съедобных растений становилось испытанием: не только из-за климата, но и по вине самого человека. Ниже — несколько реальных примеров, когда земледелие оказывалось на грани исчезновения.

В начале 1930-х годов центральные штаты США, прежде богатые урожаями, превратились в пыльную пустошь. Земля, измотанная бесконтрольной распашкой, перестала удерживать влагу. И вскоре пришла засуха.

Мощные ветры поднимали в воздух тонны высохшей почвы. Так началась серия пыльных бурь, которые продолжались годами. Целые штаты задыхались в чёрной пыли. Небо темнело днём, дома засыпало изнутри, а скот умирал от удушья.

Фермеры, потеряв урожаи, бросали хозяйства и бежали на запад. В американской истории это один из самых острых примеров экологического и гуманитарного кризиса: урожай исчез не из-за катастрофы природы, а потому что человек истощил землю до предела.

Dust Bowl стал первой климатической катастрофой индустриального века. Это был урок: если эксплуатировать природу без понимания, однажды она не сможет дать еду даже при ярком солнце.

Когда рушится привычный мир, человек тянется к земле. Во время Второй мировой войны это движение стало массовым, приобретая почти культовый характер.

В США, Канаде, Великобритании и других странах, втянутых в конфликт, началась кампания под названием Victory Gardens — «Огороды Победы». Правительства прямо призывали граждан выращивать еду самостоятельно, чтобы разгрузить продовольственную систему и поддержать армию.

На задних дворах, в общественных парках, на крышах и школьных стадионах люди сажали морковь, свёклу, фасоль, салат, капусту. Участки стали появляться даже перед правительственными зданиями. Городской ландшафт менялся: клумбы превращались в грядки, витрины магазинов в минифермы, балконы — в теплицы.

Это была не просто культивация пищи. Это был жест сопротивления.

В мире, где каждое письмо с фронта могло стать последним, выращивание редиски казалось делом, за которое можно держаться. К 1944 году, по данным Министерства сельского хозяйства США, «огороды победы» давали до 40% всех потребляемых в стране овощей.

То есть почти половина еды росла буквально у стен домов — без логистики, крупных ферм и других современных удобств. Victory Gardens стали примером того, как даже в условиях страха, бедности и неопределённости человек может взять в руки лопату и начать выращивать жизнь.

А про Огороды Победы в советских городах читайте подробнее в статье День Победы: как городские огороды помогали выживать людям во время войны.

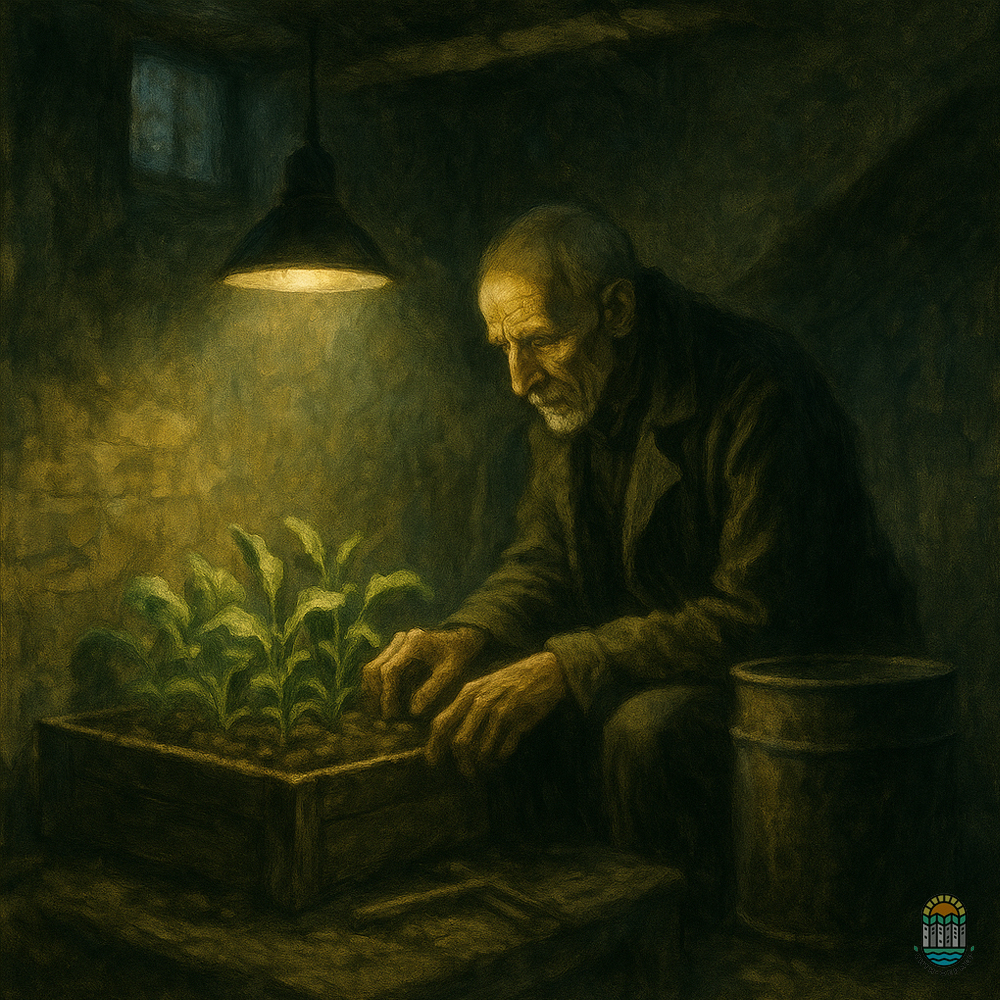

В годы блокады Ленинграда растения стали вопросом жизни и смерти — буквально.

В осаждённом городе, где погибло более миллиона человек, выращивание пищи не прекратилось. Наоборот — стало актом отчаянной надежды.

Сотрудники Ботанического института продолжали ухаживать за коллекциями в оранжереях, даже когда в городе не было ни еды, ни электричества, ни отопления. Они не съели даже зерно из уникальных семенных хранилищ, несмотря на голод. В итоге многие из них погибли, но коллекция была сохранена.

А тем временем на крышах и во дворах города начали появляться микроогороды. В ход шло всё: картошка в ящиках, репа в бочках, зелень в цветочных горшках. Люди растили еду в бомбоубежищах, теплицах, даже под лестницами — там, где было хоть немного тепла и света.

Это не стало решением проблемы. Урожаи в столь нечеловеческих условиях оставались скудными. Но так воплотилась идея: даже в самом мрачном времени человек продолжает сажать, несмотря на вой сирен и падающие с неба бомбы.

Блокада Ленинграда — это пример, когда растениеводство стало формой сопротивления и силы духа. Когда сад превратился в способ выживания как физического, так и морального.

Фантастика как зеркало тревоги: где еда становится смыслом

Когда наука ещё молчит, искусство уже кричит. Фильмы, книги и сериалы задолго до сводок новостей говорили нам: человечество боится остаться без еды. Потеря урожая, исчезновение солнца, кризис продовольствия — такие сценарии уже не раз ложились в основу сюжета художественных произведений.

Фантастика часто работает на опережение. Она моделирует будущее, в котором привычные вещи вроде света, еды и воды становятся дефицитом. Зачастую в центре этих событий оказываются съедобные растения, являясь основным источником пищи. В этих вымышленных мирах люди латают теплицы в бункерах или выращивают картошку на Марсе.

В этом разделе собраны ключевые образы из поп-культуры, где растениеводство — это не хобби, а способ выживания.

В фильме «Интерстеллар» Кристофера Нолана Земля умирает не из-за бомб или вирусов, а из-за гибели сельского хозяйства. Засуха, пыль, болезни растений… человечество утратило способность кормить себя.

Осталась только одна, самая неприхотливая культура — кукуруза. На её полях держится вся цивилизация. В этом мире профессия фермера стала важнее профессии пилота. Именно из-за коллапса производства еды люди летят в космос — не для исследований, а ради выживания.

«Интерстеллар» показывает не просто фантастику. Он говорит: если мы не найдём способа выращивать еду в изменяющихся условиях, нам придётся искать новую планету.

Безумный мир, в котором всё ещё растёт еда

В постапокалиптических мирах зелени почти никогда не остается. Но тем ценнее каждый случай, когда удаётся вырастить растения. В сериале «Ходячие мертвецы» одна из первых масштабных попыток выживания — ферма Гершеля. Там растят кукурузу, держат скот, делают запасы. Позже герои разобьют огороды прямо во дворе заброшенной тюрьмы и начнут собирать дождевую воду. Это будут их первые шаги к независимости от остатков старого мира.

Другая постап-кинолента, «Безумный Макс» показывает, как даже в мире песка, бензина и крови память о растениях становится частью борьбы за будущее. Там они становятся ценными реликвиями: выжившие женщины старательно оберегают семена, мечтая однажды найти подходящее место для их высадки.

«Марсианин»: фермер на красной планете

Эта картина Ридли Скотта начинается с бури на Марсе: астронавт Марк Уотни остаётся один на планете, без запасов, без связи с Землей… и без еды. Но он — ботаник, а не солдат. Поэтому вместо паники он создает ферму прямо внутри своего жилого отсека, используя марсианский грунт и отходы собственной жизнедеятельности. В этой смеси ему удается вырастить картофель.

Уотни не просто выживает. Он проводит эксперимент, стремясь узнать — можно ли получить пищу на почве враждебной планеты. Причем, он не просто культивирует пищу и поддерживает свое тело, но также документирует все свои действия, оставаясь верным науке даже в критических условиях.

«Пекло»: растения как дыхание корабля

В этом фильме команда космического судна Icarus II направляется к Солнцу, чтобы буквально «перезапустить» звезду и дать человечеству ещё один шанс на жизнь. На борту корабля находится «кислородный сад» — уголок с живыми растениями, заботливо поддерживаемый одним из астронавтов.

Этот сад — гораздо больше, чем декорация. Он создаёт воздух, которым можно дышать, и место, где можно успокоиться, почувствовать связь с Землёй и собраться с духом. Когда мы видим, как этот сад полыхает, нетрудно понять метафору авторов: команда теряет не только кислород. Вместе с ним герои лишаются эмоциональной точки опоры, своего маленького островка жизни в холодной пустоте космоса.

Гидропоника как технология выживания

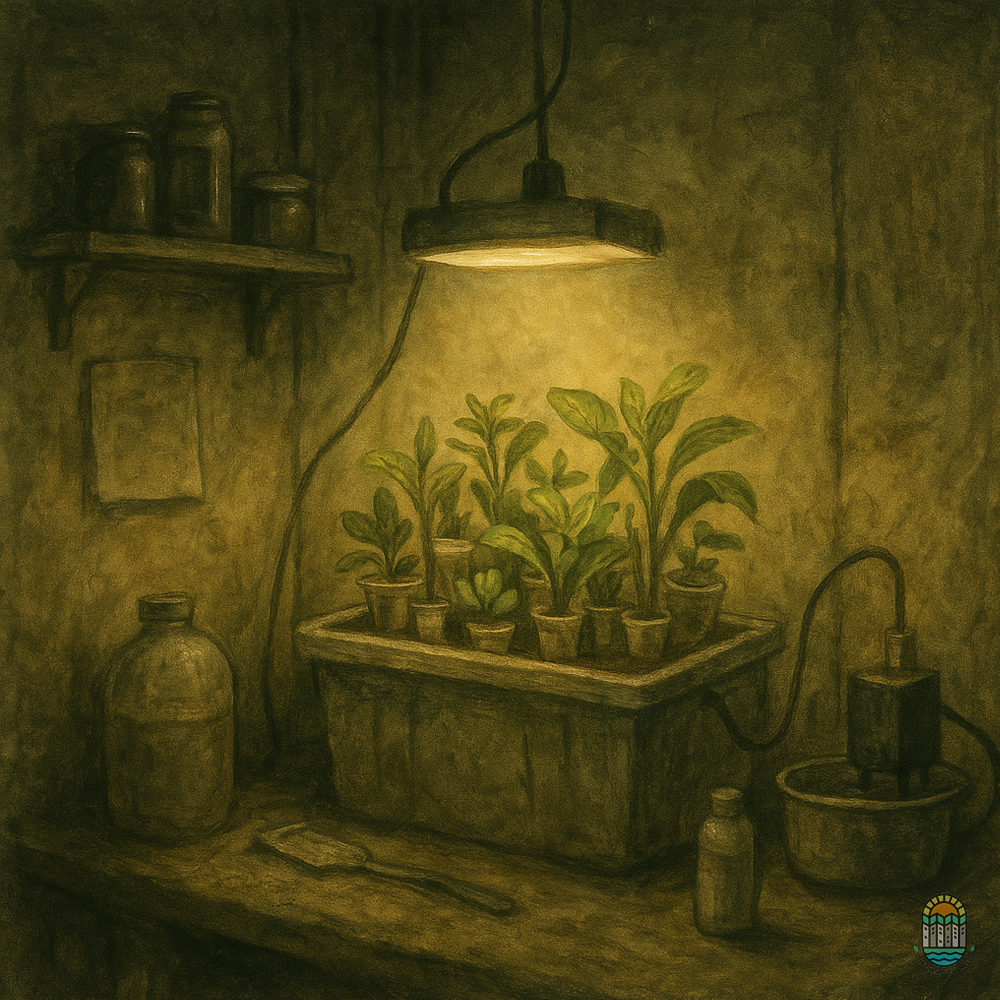

Гидропоника — это способ выращивать растения без почвы. Корни получают всё необходимое из водного раствора с питательными веществами. Это не новая технология, но именно в условиях нестабильности она может максимально раскрыть свой потенциал.

Когда обычное земледелие становится невозможным из-за засухи, загрязнения, отсутствия света или плодородного слоя, гидропоника даёт шанс на выживание за счёт контроля. Фермер сам может определять, сколько воды, света и питательных веществ получит растение. Вместе с тем уходит зависимость от погоды, сезонов и плодородной почвы, которой может уже и не быть.

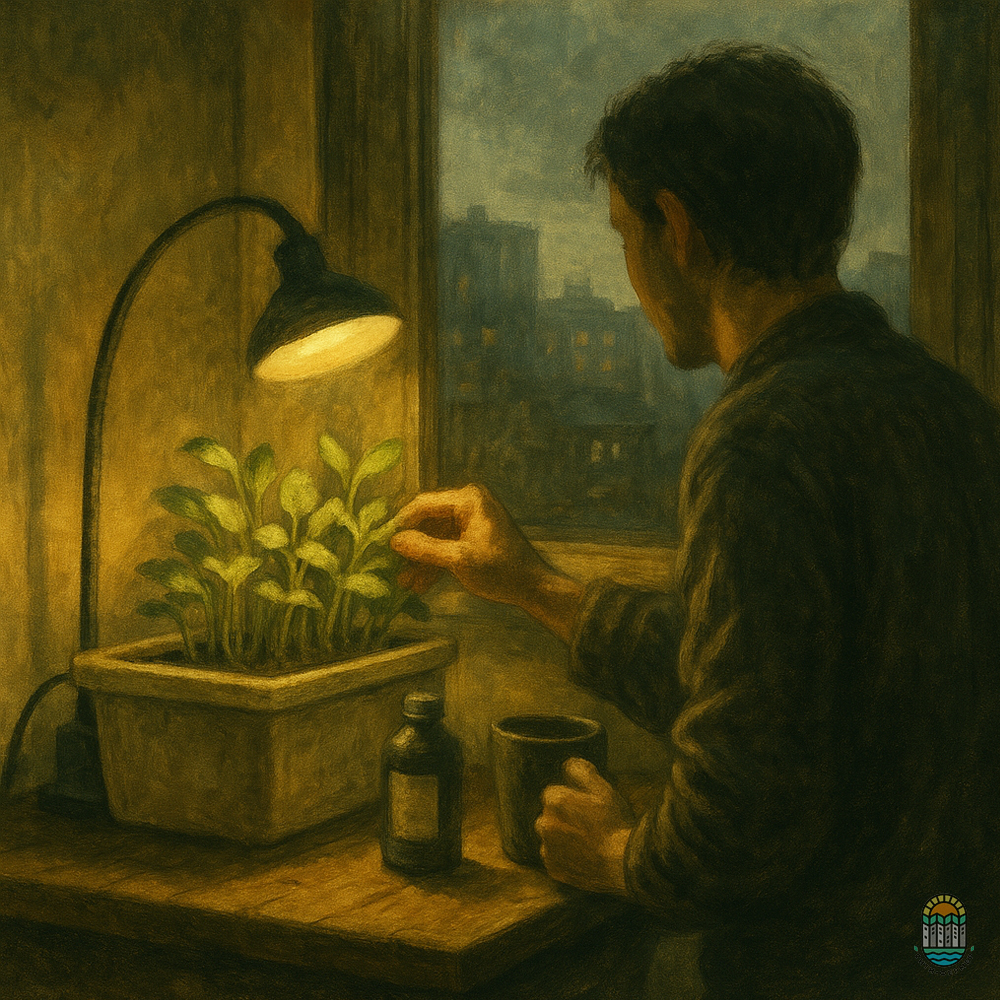

Ещё один плюс — гидропоника компактна. Маленькую установку можно собрать даже в комнате без окон. Свет будут давать лампы, питательные вещества можно получить из концентратов, а воду можно фильтровать для повторного использования. Всё это делает гидропонику жизнеспособной там, где привычное растениеводство не выживает.

При этом нет необходимости масштабировать ферму на гектары площади. Хватит даже квадратного метра, чтобы вырастить салат, зелень, кое-что из овощей. Этого вполне достаточно, чтобы не остаться без еды.

Как может выглядеть миниферма в изоляции

Чтобы вырастить что-то без солнца и земли, не нужно строить сложную лабораторию. Миниферма на случай катастрофы может быть размером с тумбочку. Несколько ящиков или ведро с раствором, насос для циркуляции, пара ламп — и уже можно растить еду.

Простейшие системы вроде DWC, фитильных установок или систем капельного полива не требуют сложной электроники. Всё можно собрать из подручных материалов. Для освещения подойдут LED-лампы полного спектра, а воду можно добывать даже из воздуха или собирать дождевую влагу. Стоит запастись разве что концентратами питательных веществ.

В таких условиях важно выращивать не просто «что-нибудь», а максимально эффективные культуры (питательность / сложность). В изоляции рацион будет довольно прост: салат, листовая зелень, микрозелень, иногда томаты, огурцы, фасоль. Всё, что быстро растёт и не требует опыления. Картофель тоже можно вырастить на гидропонике, но это уже потребует большей площади и времени.

Это уже работает: реальные примеры контейнерных и закрытых ферм

Гидропонные установки для замкнутой среды уже давно существуют, просто упоминания о них чаще встречаются не в новостях, а в отчетах исследователей, армейских проектов и различных стартапов.

Контейнерные фермы — это обычные морские контейнеры, переоборудованные под закрытые мини-оранжереи. Внутри них размещаются стеллажи с растениями, светодиодные лампы, системы питания и климат-контроля. Такие модули используются в условиях нестабильных поставок и скудной почвы, например, на арктических или островных базах.

Стартапы вроде Freight Farms, Agritecture, Growcer делают такие фермы под ключ. Их покупают рестораны, школы, муниципалитеты. Есть примеры подобных решений и для условий изоляции.

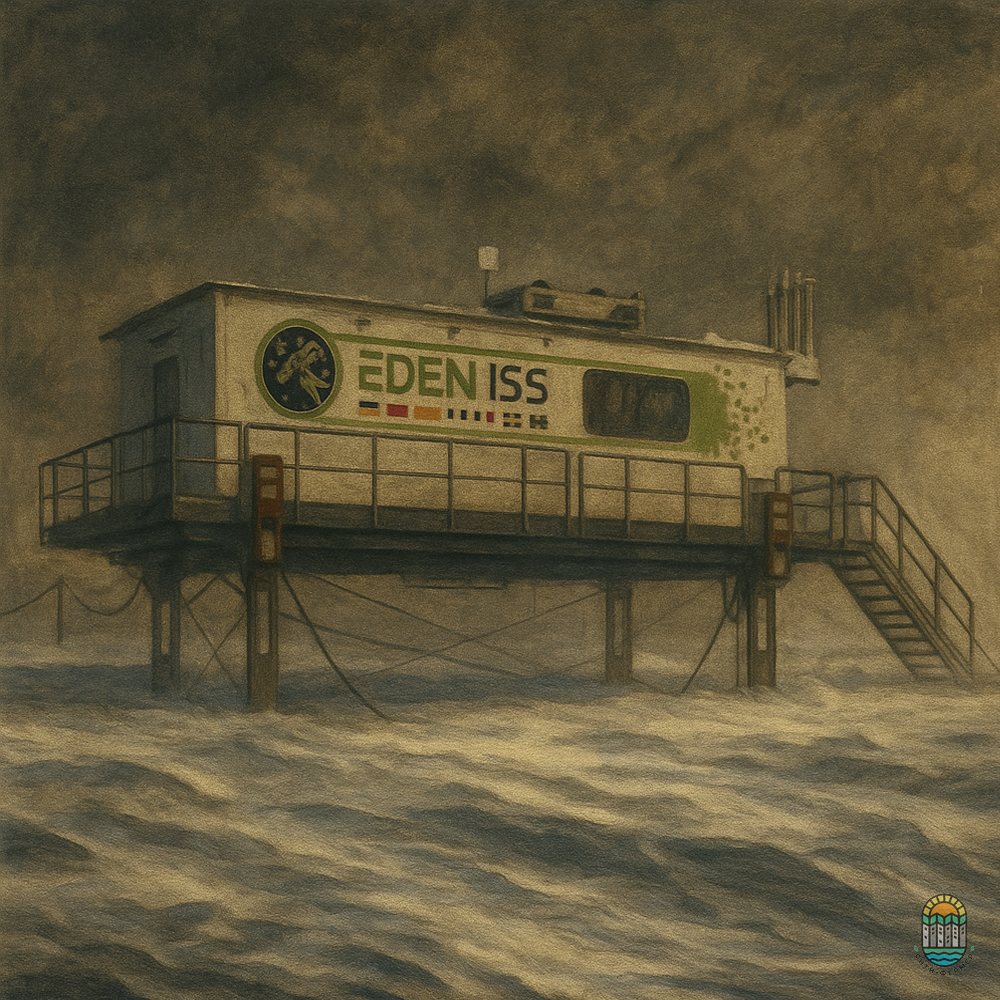

В Антарктиде работает теплица EDEN ISS. В ней растут овощи и зелень, в то время как температура «за бортом» редко поднимается выше -50 °C. Это проект был запущен для испытания технологий, разрабатываемых для космических миссий, полётов на Луну и Марс.

Более простые решения для автономного производства пищи можно собрать и дома. LED-панели, рециркуляция воды, компактные модули — всё это доступно. Подобные установки доказывают: даже в замкнутом пространстве, без солнца и земли, человек может вырастить еду.

Чтобы почувствовать, как всё рушится, необязательно ждать ядерной зимы. Достаточно оказаться в городе, в котором внезапно исчезает электричество. Или в районе, где с прилавков пропала зелень. Или даже просто понять, что килограмм помидоров стоит дороже, чем бутылка водки…

Глобальный коллапс может и не наступить вовсе — но локальная нестабильность уже стала новой нормой.

Блэкауты, отключение воды, сбои логистики, рост цен. Всё это накапливается. И чем плотнее город, чем дольше цепочка поставки — тем уязвимее становится человек в своей квартире. Поэтому идеи автономного выращивания могут помочь уже сейчас. Небольшая гидропонная установка — это не экзотика, а базовая устойчивость.

Я не говорю о полной независимости от продовольственной системы. Для этого нужно много пространства и определенные условия. Я говорю о точках стабильности, которые можно построить своими руками. Локальная пища. Миниферма. Замкнутый цикл. Эти вещи дают то, чего сейчас особенно не хватает — ощущение, что ты можешь выстоять.

По мере дальнейшего развития цивилизации растения будут становиться неизбежным условием выживания. Не только коллективного, но также индивидуального.

Заключение: культивация — это выбор

Когда всё работает, кажется, что еда будет всегда. Что магазины не закроются, логистика не остановится, свет не погаснет. В такие моменты выращивание съедобных растений у себя дома выглядит странной предосторожностью — как будто готовишься к чему-то, чего не будет.

Но реальность показывает другое. Сбои случаются всё чаще. И это всегда происходит неожиданно. Это может быть просто очередной скачок цен или отключение электричества. Но порой можно столкнуться и с пустыми полками в магазине, на которых раньше лежали привычные продукты.

Поэтому небольшая установка с зеленью может стать не просто хобби, а ключом к обретению уверенности. Лампа, контейнер, капля раствора — и вот уже можно не просто ждать, а продолжать жизнь. Гидропоника даёт возможность вырасти что-то живое в самых необычных местах. Но не менее важно то, что этот подход меняет само наше отношение. К еде. К контролю. К привычке думать вперёд.

Именно привычки определят, как мы пройдём через трудные времена.

Привычка держать дома растения, а не только продукты.

Привычка не ждать спасения, а выращивать его самостоятельно.

Привычка сажать семена тогда, когда непонятно, что будет дальше.